- 当院の消化器内科

- このような症状でお悩みの方は消化器内科へご相談ください

- 消化器内科で診療する疾患

- 消化器内科で行う検査

- 当院の肝臓内科

- このような症状や指摘があれば肝臓内科へご相談ください

- 肝臓内科で診療する主な疾患

- 肝臓内科で行う検査

- 当院の肛門内科

- このような症状でお悩みの方は肛門内科へご相談ください

- 肛門内科で診療する主な疾患

- 当院で対応可能な検査・治療

当院の消化器内科

消化器病専門医による丁寧な診療と分かりやすい説明

当院は、丁寧な診察と分かりやすい説明を重視しております。

当院は、丁寧な診察と分かりやすい説明を重視しております。

患者様にご納得いただくため、症状や検査結果、治療内容を詳しくご説明します。

初診の患者様も随時診察しております。

消化器内視鏡専門医よる安心かつ楽に受けられる胃カメラ・大腸カメラ検査を実施

当院では、鎮静剤(眠くなる薬)を用いた苦痛の少ない胃・大腸内視鏡検査を実施しております。

当院では、鎮静剤(眠くなる薬)を用いた苦痛の少ない胃・大腸内視鏡検査を実施しております。

以前の検査でつらい思いをされた患者様や、嘔吐反射が強い患者様、初めて検査をお受けになる患者様も、安心してご相談ください。

また、当院では胃と大腸の内視鏡検査を同日にまとめて受けることも可能です。

同日検査では、検査前の食事制限や鎮静剤の使用が一度で済みます。

さらに、日程調整の手間や待ち時間も短縮できるため、時間的、経済的、そして身体的なご負担を大きく軽減できます。

お忙しい患者様は、ぜひこのセット検査をご検討ください。

無症状の方であっても受けられる内視鏡ドックを実施

40歳を過ぎるとがんの罹患率は上昇するため、リスク診断や早期発見の観点から、症状のないうちの内視鏡検査は非常に重要です。

40歳を過ぎるとがんの罹患率は上昇するため、リスク診断や早期発見の観点から、症状のないうちの内視鏡検査は非常に重要です。

しかし、現在の健康保険制度では、特に症状がない場合、保険診療での検査は原則として認められていません。

そのため、「親族にがんの既往歴がある」「大腸がんや胃がんが年齢的に心配」といったご不安だけでは、保険適用での検査は困難なのが現状です。

そこで当院では、無症状であっても検査をご希望される患者様のために、自費診療による「内視鏡ドック」をご用意しております。

このような症状でお悩みの方は消化器内科へご相談ください

このような症状がある方は、ご相談ください。

- 発熱

- 下痢

- 便秘

- 吐き気、だるさ

- 頭痛

- 倦怠感

- 胃痛

- 腹痛

- 喉の痛み

- 血便

- 腹部膨満感

- 胃もたれ

- 体重減少

- げっぷが多い

消化器内科で診療する疾患

食道の病気

食道がん

食道粘膜に発生する悪性腫瘍です。

60〜70代の男性に多く、喫煙や多量の飲酒が発症リスクを高めます。

食道の中央部に好発し、飲み込みにくさや喉のつかえ等の症状が出にくいため、早期発見は困難です。

逆流性食道炎

胃酸などが逆流し、食道の粘膜に炎症が生じる疾患です。

近年、この疾患でお悩みの患者様は増加傾向にあります。

喉の違和感や胸焼け、げっぷの増加といった症状がみられます。

特に睡眠中に症状が悪化しやすく、生活の質を著しく低下させることも少なくありません。

食道裂孔ヘルニア

胃の一部が横隔膜から飛び出すことで、胃酸が逆流しやすくなる状態です。

内視鏡検査を受けた方の30%程度に見つかります。肥満の方、50歳以上の患者様、喫煙者に多く見られます。

また、骨粗鬆症や円背(背中が曲がった状態)との関連が報告されています。

飲み込みにくさ、胸焼け、げっぷの増加などが主な症状ですが、ヘルニアが小さい場合は自覚症状がないこともあります。

症状のない場合は、治療の必要性はありません。逆流症状などを伴えば、生活指導と共に、プロトンポンプ阻害剤など酸分泌抑制薬による薬物療法を行います。薬物療法に抵抗性であったり、重篤な合併症を伴う場合には手術を行います。

バレット食道

胃酸や胆汁などの慢性的な逆流によって食道粘膜に炎症が繰り返され、食道下部の粘膜が胃の粘膜に置き換わった状態です。

この粘膜は前がん病変であり、食道腺がんを発症するリスクが30倍から125倍にも高まります。

男性であること、肥満、喫煙、そして長期にわたる胃食道逆流症が主なリスク因子とされています。

食道カンジダ症

食道に常在するカンジダ菌が、免疫力の低下に伴い異常増殖する感染症です。

ストレスや風邪などの体調不良が、発症の引き金となります。

初期は無症状なことが多いですが、胸焼けや喉の違和感といった症状が起こることもあります。

食道粘膜下腫瘍

食道の粘膜下にできる腫瘍の総称です。

その約7割は良性で、内視鏡検査では膨らみとして観察されます。

小さい間は無症状ですが、進行すると飲み込みにくさや食欲不振、胸部痛といった症状が現れます。

好酸球性食道炎

アレルギー疾患との関連が指摘されており、白血球の一種である好酸球が食道粘膜に異常に集まり、炎症を引き起こす疾患です。

年齢によっ て症状に違いが見られますが、主に嘔吐や胸痛、飲み込みにくさ、胸焼けなどが現れます。

胃の病気

急性胃炎

ストレス、暴飲暴食、薬剤の副作用、ピロリ菌感染、食中毒など、様々な原因で胃に急性の炎症が起こる疾患です。

通常は数日で改善しますが、慢性化させないためにも原因の特定と適切な治療が重要です。

胃がん

胃の粘膜に発生するがんで、日本人の罹患率が特に高い疾患です。

初期には自覚症状がほとんどないのが特徴です。

萎縮性胃炎や慢性胃炎、ピロリ菌感染は胃がんのリスクを高める病変とされています。

また、喫煙や塩分の過剰摂取、暴飲暴食といった生活習慣も危険因子となります。

胃ポリープ

胃の粘膜表面に発生するポリープです。

通常は無症状ですが、大きくなると出血して貧血を招くことがあります。

また、慢性胃炎を伴う場合は、胃もたれなどの症状が現れることもあります。

診断には、胃カメラによる検査が最も確実です。

機能性ディスペプシア

上部消化管に物理的な異常が見られないにもかかわらず、胃や十二指腸に起因すると考えられる慢性的な症状が続く状態です。

胃もたれや腹部の不快感、みぞおちや胃の痛みといった症状が特徴とされます。

アニサキス

アニサキスは寄生虫の一種で、魚介類に生で寄生しています。

日本人は、新鮮な魚介類を寿司や刺身で生食する習慣があり、アニサキス症の発症は諸外国に比べて非常に多いとされています。アジやサバ、サンマ、イカ、カツオの消化管や筋肉内に幼虫として寄生しており、それをヒトが生食して発症します。

アニサキスが潜む魚介類を摂取した患者様は、数時間から数十時間後に嘔吐や吐き気、みぞおちの激しい痛みに見舞われます。

アニサキス症は、症状の程度により劇症型と緩和型に分けられ、さらに感染する部位により胃アニサキス症および腸アニサキス症に分けられます。

劇症型の胃アニサキス症では、生魚摂取から8時間以内、劇症型の腸アニサキス症では数時間から数日後に、激しい腹痛が生じます。悪心や嘔吐を伴うこともあります。

当院での主な治療は胃カメラ検査による直接摘出となりますが、数日後に患者様がかゆみや蕁麻疹といったアレルギー症状を呈することもあります。

また、まれにアニサキスが腸壁に侵入して腸閉塞を引き起こし、その際は開腹手術が必要となるケースもございます。

予防のためには、アニサキスの幼虫は、

- 酸には抵抗性で「シメサバ」のように食酢で処理しても死なないこと

- 高温では60℃以上で数秒、100℃以上では瞬時に、低温では-20℃48時間で死滅すること

の周知が重要です。

十二指腸の疾患

十二指腸潰瘍

主な原因はピロリ菌感染ですが、アルコールや薬剤の影響でも十二指腸に潰瘍が生じます。

十二指腸の壁は胃より薄いため、潰瘍が進行して孔が開く「穿孔」をきたす危険があり、速やかな治療が求められます。治療は胃潰瘍と同様に内服薬を基本とし、出血が見られる際には内視鏡による止血を行います。

根本的な治療として、ピロリ菌の除菌が不可欠です。

十二指腸炎

食物や胃酸、ピロリ菌などが原因で、十二指腸の粘膜に炎症が起きている状態です。

軽症では症状がないこともありますが、悪化すると腹部の張りや、お腹や背中の痛みを感じるようになります。

治療は、胃酸の分泌を抑える薬などを用いた薬物療法で行います。

十二指腸がん

十二指腸の粘膜が悪性化する、比較的まれな疾患です。

早期発見によって根治が見込まれるため、定期的な内視鏡検査が重要です。

大腸の病気

大腸がん

日本人に多いがんの一つで、近年その罹患率は増加傾向にあります。

主なリスクとして、喫煙や肥満、欧米化した食生活などの生活習慣が指摘されています。

初期には自覚症状がほとんど現れません。

進行すると、血便や貧血、便が細くなるなどの症状が起こる可能性があります。

過敏性腸症候群

腸に器質的な異常がないにもかかわらず、便通の異常や腹痛が慢性的に続く疾患です。

腹部の張りや、下痢と便秘を繰り返すなどの症状がみられます。

明確な原因は不明ですが、消化管の知覚過敏や腸内細菌の変化、ストレスなどが関与していると考えられています。

潰瘍性大腸炎

大腸の粘膜に慢性のただれや炎症が生じる疾患で、国の難病に指定されています。

腹痛や下痢、倦怠感、発熱などの症状が特徴ですが、明確な原因は解明されていません。

完治は困難ですが、適切な治療によって多くの方が通常の社会生活を送ることが可能です。

虚血性大腸炎

大腸への血流が低下することで、その粘膜に炎症が起こる疾患です。

血便や下痢、突然の腹痛が主な症状で、便秘がちな患者様や高齢者に多く見られますが、若い世代でも発症します。

ほとんどの場合は一過性で自然に回復しますが、まれに腸管の狭窄や壊死といった重篤な状態を招くことがあります。

クローン病

口腔から肛門に至るまで、消化管のあらゆる部位に慢性の炎症や潰瘍を引き起こす疾患です。

潰瘍性大腸炎と同じく原因不明の指定難病であり、完治は困難とされています。

下痢や腹痛などの症状が現れますが、適切な治療により通常の社会生活を送ることが可能です。

大腸ポリープ

腸の粘膜に発生するポリープには、がん化するタイプとしないタイプがあります。

大腸内視鏡検査で発見し、その場で切除することでがんの予防が可能です。

初期は無症状ですが、大きくなると腹痛や血便といった症状が現れることがあります。

憩室炎

腸管の壁の一部が袋状に外側へ突出する疾患です。

高齢化や食生活の欧米化を背景に、近年患者様が増加傾向にあります。

この憩室は主に大腸にでき、便などが溜まって炎症を起こすと、症状が強い場合には入院治療が必要になることもあります。

腸閉塞

何らかの原因で腸の正常な蠕動運動が阻害され、内容物の流れが滞る状態です。

原因には、腸管の運動機能低下や便秘のほか、ヘルニアや手術後の癒着などがあります。

腹痛やお腹の張り、便秘、嘔吐などの症状が現れます。

急性腸炎

ウイルスや細菌といった病原体への感染により、腸の粘膜に炎症が起こる疾患です。

ストレスや刺激物の過剰摂取、薬剤の副作用なども発症の原因となります。

腹痛や発熱、下痢、嘔吐などの症状が現れます。

食中毒

食中毒は、食品衛生法では食品、添加物、器具もしくは容器包装に起因する中毒と定義されています。原因には細菌、ウイルス、原虫、寄生虫などの病原菌だけでなく、自然毒や化学物質も含まれます。

厚生労働省の食中毒統計によれば、ノロウイルスが原因として最多で、その次にカンピロバクター、ウェルシュ菌、ぶどう球菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌が続きます。

季節的には、細菌性下痢は夏季、ウイルス性は冬季に多い傾向があります。

症状は、腹痛、下痢、血便、嘔吐、発熱などがあります。血便をきたすものとしては、カンピロバクター腸炎や腸管出血性大腸菌感染症が代表的です。

原因食品を特定する目的で、摂食歴を聴取することが重要です。

原因食品として、腸炎ビブリオでは魚介類、カンピロバクターでは加熱不十分な鶏肉や内臓、牛レバー、サルモネラでは鶏卵、牛肉、乳製品、蜂蜜、腸管出血性大腸菌では生もしくは加熱不十分な牛肉やレバー、黄色ぶどう球菌ではおにぎりや弁当、ノロウイルスではカキなどの二枚貝が有名です。

腸管出血性大腸菌やノロウイルスは感染力が強く少数で感染が成立するため、上記の食品と接触した様々な食品が原因になり得ます。

細菌性食中毒では便細菌培養による診断が基本ですが、偽陰性も多いです。ノロウイルスや腸管出血性大腸菌においては便を検体とした簡易迅速キットが使用されています。

治療は、下痢、嘔吐、食思不振には点滴などの適切な対症療法が必要です。

細菌性食中毒であっても軽症例には抗菌薬の投与は必須ではないですが、症状が強い場合には使用が勧められます。

細菌性食中毒における止痢薬(下痢止め)の使用は慎重を要し、特に毒素型の食中毒には禁忌とされています。

また周りに広がらないように、二次感染も重要です。手指衛生とともに適切な消毒(細菌性では逆性石鹸やアルコール、ウイルスでは次亜塩素酸ナトリウムや加熱)を行いましょう。

また食中毒には合併症も知られており、カンピロバクター腸炎にはギラン・バレー症候群や過敏性腸症候群などが続発することが稀にあると報告されています。

胆のう・胆管の病気

胆石症

胆石とは胆道系に形成された結石で、部位により胆嚢結石、総胆管結石、肝内結石に分けられます。中年以降、胆石保有率は高くなります。食後や夜間に突発する右季肋部痛、心窩部痛が特徴です。腹部エコー検査で診断をします。無症状の場合は経過観察となりますが、有症状の場合は胆嚢摘出術の適応となります。

現在では傷の小さな腹腔鏡手術が可能です。

胆嚢炎

腫瘍や感染症、胆石による閉塞などが原因で、胆嚢に炎症が起こる疾患です。

吐き気や発熱、みぞおち周辺の激しい痛みが主な症状として現れます。

胆嚢穿孔や敗血症といった重篤な合併症を招く危険があるため、速やかな処置が求められます。

胆嚢ポリープ

胆嚢に生じるポリープで、その多くは良性です。

ほとんどが無症状で、健康診断の超音波検査などで偶然発見されることが少なくありません。

ただし、10mmを超える大きなポリープは悪性の可能性があり、手術が推奨されます。

消化器内科で行う検査

- 血液検査

- レントゲン検査

- 心電図検査

- 超音波検査

- 尿検査

- 内視鏡検査(胃カメラ・大腸カメラ)

当院の肝臓内科

肝臓専門医による適切な診断と継続的なフォローアップ

当院では、肝機能異常や肝疾患の診断・治療を行っています。

当院では、肝機能異常や肝疾患の診断・治療を行っています。

健診で「肝機能の異常を指摘された方」や、「脂肪肝を指摘されたが放置している方」など、無症状でも放置が危険な疾患が多数あります。

当院では、詳細な血液検査や画像検査を通じて、原因を特定し、患者様一人ひとりに合わせた治療や生活指導を行います。定期的なフォローアップも行い、進行予防・重症化予防に努めています。

超音波による正確な評価

当院では腹部エコー(超音波検査)を行なっております。

当院では腹部エコー(超音波検査)を行なっております。

脂肪肝・肝硬変・肝腫瘍のスクリーニングに有用で、病変の早期発見や進行度の判定にも役立ちます。

健診で異常を指摘された方も、当院で詳細な精査が可能です。お気軽にご相談ください。

エコーで見つけられる主な疾患

- 脂肪肝

- 胆石

- 胆のうポリープ

- 胆のう癌

- 肝嚢胞

- 肝癌

- 急性・慢性肝炎

- 肝硬変

- 膵のう胞性病変

- 慢性膵炎

- 膵癌

- 腎結石

- 前立腺肥大

- 腸閉塞

- 虫垂炎

- 動脈硬化

- 頸動脈狭窄

など

B型・C型肝炎にも対応

B型・C型肝炎は、放置することで肝硬変や肝がんに進展する恐れがあります。

当院では、感染経路の説明や、必要に応じて精密検査、治療の導入、専門医療機関との連携まで、一貫した対応を行います。

ウイルス性肝炎の早期発見・早期治療は、将来の肝がん予防に直結します。

このような症状や指摘があれば肝臓内科へご相談ください

以下のような症状・健康診断での異常がある方は、肝臓内科での評価をおすすめします。

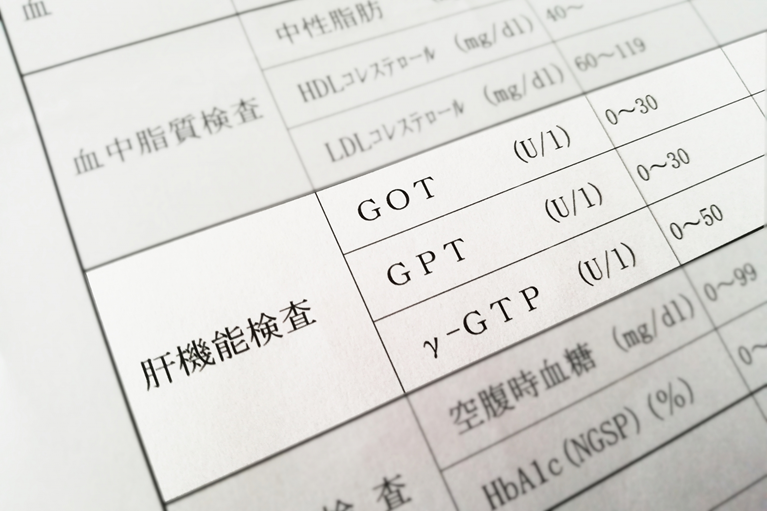

- 健診で肝機能異常(AST・ALT・γ-GTP)を指摘された

- 慢性的な疲労感や倦怠感が続いている

- お腹が張る、みぞおちが重い

- 黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)

- 顔色がすぐれない、皮膚がかゆい

- アルコールをよく飲む

- ウイルス性肝炎の既往がある

- 脂肪肝といわれたことがある

肝臓内科で診療する主な疾患

脂肪肝・非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD/NASH)

肝臓に脂肪がたまる状態で、アルコールを飲まない方にも起こります。肥満や生活習慣病が原因であることが多く、男性が女性より高頻度です。肥満、糖尿病、脂質異常症、高血圧を基盤としていることが多く、メタボリックシンドロームの肝病変として考えられています。日本人では急増しています。

自覚症状はほとんどありませんが、NASH(非アルコール性脂肪性肝炎)に進行すると、肝硬変や肝がんのリスクが高まるため、早期からの生活習慣改善(食事・運動療法)と適切な治療が重要です。

アルコール性肝障害

過度な飲酒により肝臓に負担がかかり、脂肪肝から肝炎、肝硬変へと進行することがあります。男性に高頻度です。女性は男性より短期間に、また少量のアルコールで肝障害をきたします。

飲酒習慣の評価とともに、肝機能や画像検査を通じて状態を把握し、改善に向けた指導を行います。

アルコール性肝障害の治療の基本は、節酒ではなく禁酒です。

B型・C型肝炎

ウイルス感染によって生じる慢性肝疾患で、長期間の感染により肝硬変・肝がんへ進行することがあります。B型肝炎ウイルスは、血液・体液感染による成人感染と、垂直感染による乳幼児感染があります。成人感染はほとんどが一過性ですが、乳幼児感染は持続感染(無症候性キャリア)となることが多いです。

C型肝炎はウイルス性肝炎の中で最も慢性化しやすく、肝がんの原因に占める割合は70%です。

当院では、血液検査や画像検査によるスクリーニングと、必要に応じた抗ウイルス治療のご案内を行っております。

肝硬変

あらゆる慢性進行性肝疾患の終末像であり、肝臓が慢性的な炎症により線維化し、正常な働きができなくなる状態で、最終的には肝不全に至ります。

肝炎ウイルス性の肝硬変が65%以上を占めますが、近年アルコール性などの代謝障害による肝硬変が増加しています。

初期は無症状ですが、進行すると腹水や黄疸、浮腫、意識障害(肝性脳症)、食道・胃静脈瘤、肝がんなどの重篤な合併症が生じます。

肝がん

慢性肝炎や肝硬変を背景に発症することが多いがんです。

早期には自覚症状がないため、定期的な腫瘍マーカーの測定、超音波検査やCT検査が重要です。

当院では、定期的なモニタリングや治療方針のご相談にも対応しています。

薬剤性肝障害

薬や健康食品・サプリメント、漢方薬などによる肝臓へのダメージで、肝機能障害を起こすことがあります。

無症状もしくは、発熱、発疹、黄疸、皮膚掻痒感、全身倦怠感などの症状がみられます。薬物使用後、4週間以内に発症することが多く、同一薬物を使用すると、短期間で発症します。

原因薬剤の特定が難しい場合もありますが、当院では検査結果と服薬歴から慎重に診断を進めます。治療は、原因薬剤の中止が基本です。

自己免疫性肝炎・原発性胆汁性胆管炎(PBC)などの自己免疫性疾患

自己免疫によって肝臓や胆管に炎症が生じる疾患で、早期発見・長期的な管理が重要です。

自己免疫性肝炎は、中年女性に好発する慢性活動性肝炎で、原因は不明ですが自己免疫機序の関与が考えられています。1/3の症例では、橋本病やシェーグレン症候群、関節リウマチなどの他の自己免疫疾患を合併します。ステロイドに対する反応は良好ですが、無治療では肝硬変に至ります。

原発性胆汁性胆管炎は、中年女性に好発する慢性の胆汁うっ滞をきたす疾患です。無症候性のものが80%を占めます。症候性のものは、皮膚掻痒感、疲労感、黄疸などを伴います。治療にはウルソデオキシコール酸などを使用します。

肝臓内科で行う検査

- 血液検査(肝機能・肝炎ウイルスマーカー・自己抗体等)

- 腹部超音波検査

- 尿検査

- 上部消化管内視鏡(必要時)

当院の肛門内科

恥ずかしさや不安に配慮した丁寧な診療

肛門まわりの症状は、恥ずかしさから受診をためらわれる患者様も多くいらっしゃいます。

当院では、プライバシーに十分配慮しながら、丁寧な問診・診察を心がけております。

「市販薬を使っても治らない」「出血が続いている」「以前より違和感がある」など、どんな些細なことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

肛門専門疾患にも対応した検査・診療体制

肛門の出血や痛みは、痔だけでなく、潰瘍性大腸炎・クローン病のような難病、大腸がんなど他の疾患が隠れている場合もあります。

当院では、必要に応じて肛門診察だけでなく、大腸内視鏡検査も含めた総合的な評価が可能です。

診断後は、保存療法(薬・生活指導)を中心に、重症例には専門医療機関へのご紹介も行っております。

このような症状がある方は肛門内科へご相談ください。

このような症状でお悩みの方は肛門内科へご相談ください

- 排便時の出血(鮮やかな血)

- 肛門の痛みや腫れ

- 肛門のかゆみや違和感

- いぼのようなものが出たり引っ込んだりする

- 排便後にすっきりしない

- 下着が汚れる

- 膿のような分泌物がある

- おしりにしこりがある

- 排便時に力みが強い

- 長時間のデスクワークでお尻がつらい

肛門内科で診療する主な疾患

内痔核(いぼ痔)

肛門の内側にできるいぼ状の静脈瘤です。排便時の出血や、いぼが脱出するなどの症状がみられます。

初期は薬や生活習慣の見直しで改善が見込めますが、進行例では手術が必要となる場合もあります。

外痔核

肛門の外側にできる血の塊で、突然の激しい痛みを伴うことがあります。

血栓性外痔核とも呼ばれ、腫れや皮膚の張りを伴うのが特徴です。

数日で自然吸収されることもありますが、鎮痛剤や軟膏による治療を行います。

裂肛(切れ痔)

硬い便や無理な排便によって肛門の皮膚が切れてしまう状態です。

排便時の鋭い痛みや、便後の出血がみられます。

慢性化すると潰瘍化したり、肛門が狭くなる「肛門狭窄」をきたすこともあるため、早めの治療が重要です。

肛門周囲膿瘍

肛門周囲に膿がたまる感染症で、強い痛み・発熱・しこりが特徴です。

自然には治りにくく、切開排膿が必要なケースも多いため、早期の受診が重要です。

痔ろう(肛瘻)

肛門周囲膿瘍がトンネル状になって皮膚と直腸をつなぎ、膿が出続ける状態です。

根治には手術が必要になることが多く、放置すると再発や複雑化のリスクが高まります。

肛門そう痒症

かゆみが慢性的に続く疾患で、皮膚のただれや湿疹を伴うことがあります。

洗いすぎや下着の刺激、便失禁などが原因となることもあります。

症状に合わせて軟膏治療や生活指導を行います。

肛門ポリープ

肛門付近に発生する小さなできものです。良性のことが多いですが、大腸ポリープと併発することもあり、内視鏡検査が勧められる場合もあります。

当院で対応可能な検査・治療

- 肛門視診・触診

- 直腸指診

- 肛門鏡検査

- 大腸内視鏡検査(必要時)

- 血液検査

- 保存的治療(内服・外用薬)

- 生活指導(排便習慣・食事)

手術が必要な方は専門病院をご紹介いたします。